人民网华东上海12月4日电(记者魏倩)从上海出发,约1个小时,就可以到达苏州南部占有全市山地面积60%的吴中区。未进城区,远远地便能看见苏州正在创建几个5A风景区的巨大广告牌。其中一个是曾因矿山开采过度而满目疮痍的旺山,在遭到遗弃后,当地人又重新开始对其趋之若鹜,只是理由已换。

“生态环境变好了,夏天真的很漂亮,看以前的照片对比就很明显”,苏州市国土资源局吴中分局相关负责人告诉人民网记者。这是吴中区过去十年矿山整治工程的结果之一,如今的旺山是一个生态农业休闲景点,被称为“苏州最美的山村”。

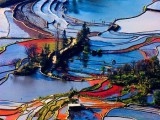

过去十年,拥有太湖2/3的吴中区按照沿太湖周边、主要交通干线和自然风景区周边三条线的思路,投入资金3.56亿元,对矿山地质环境进行整治,治理近百个宕口,总面积886万平方米,为江苏省之最。在这个过程中,大量矿山废弃地根据不同条件复垦为农业、旅游、公用事业等用地。今年是这项工程的“收官”之年,全区最后一座矿整治项目已公开招标。

由于效果突出,2011年,这项被称为“百矿整治”的工程列入了吴中区创建全国国土资源节约集约模范区创建试点工作,与“千企升级”、“万亩集聚”一道并称“百千万”工程。在当地诸多人士看来,这对吴中区提高节约集约用地水平,恢复生态环境,促进产业转型意义重大。

整治百矿护住清水绿水

“炮声一响,黄金万两”,这是很多人对当年采矿盛景的形容,住在城区的人们都常常听到“开矿打炮的声音”。吴中自古建材资源丰富,开山采石由来已久,在上个世纪90年代繁盛时曾有3万多人从事采石业。尤其是金山石开采,其运用非常广泛,例如室内装修。“据说人民大会堂都用到我们吴中的石头”,一位当地人士告诉记者。

当地很多人借此得以谋生,但同时这种以资源换经济效益的粗放式发展付出了沉重的环境代价,吴中的地质和自然生态环境遭到严重破坏。为保护自然生态环境,苏州市于1999年出台了《苏州市禁止开山采石条例》,禁止在苏州市行政区域内非法开山采石。

条例出台当年,吴中区即关闭矿山企业,并明确由国土部门开展废弃矿山地质环境综合治理。吴中分局一位负责工程实施的人士介绍,对这些宕口整治首要是地质灾害治理,消除隐患确保安全,其次才是山体复绿。

上述负责人说,修复这些矿山花了很大代价。比如,一个面积最大的项目——苏州市太湖建材矿山整治历时一年,耗资3850万元,是国家给予的支持资金中最大的一笔,也是投入资金最多的项目。整个沿太湖废弃建材矿山群项目历时3年,投入整治资金逾亿元。

与那些被关闭的矿山对比收益,“可能没法评价,历史上的开山采石活动,在一定时期对吴中地方经济发展特别是国家基础设施的建设做出了贡献,但这些资源不可再生,以前开矿其实也卖不了多少钱”,这位负责人认为,现在花这么大的资金、人力去做这个事情,按照现在比较通俗的说法就是在向自然环境“还债”,要可持续发展就必须这么做。

吴中分局提供的资料显示,这项工程累计复垦废弃地达8000多亩,除了成为农业用地之外,还根据地理位置、自然环境、周边配套等,用于旅游、公用事业等用地。{Npage}

挖潜节地增效促产业转型升级

2011年,江苏省经济“老大”苏州地区生产总值与深圳、天津一同加入“万亿元俱乐部”,排名全国第六,规模以上工业总产值排名第二。下辖“太湖最美的地方”吴中区去年实现地区生产总值701亿元,地方一般预算收入达72.4亿元。

但现在,曾经为苏州提供经济支撑的出口型经济增长模式已越来越难以为继。这种背景下,吴中区将资源节约集约利用作为产业转型升级的主要动力,成立了发改、国土、财政等十四个部门主要负责人为成员的工作小组,国土资源局吴中分局负责落实具体工作。

以节约集约利用土地为原则,按照推动经济发展方式转变和产业转型升级的要求,吴中区重点实施了前述“百千万”工程。

由于土地资源有限,国家严控每年对各省市新增土地量,与需求难以匹配。为盘活存量,吴中区对那些“征而未供、供而未用、用而未尽”三大类存量建设用地加大了清理力度。一些高能耗低产出企业土地政府出资收回重新分配。这些工作的结果是,2011年吴中区在苏州市对耕地保护责任目标、土地利用责任目标、预防和查处违法用地责任目标等综合考核中位列苏州市第一。

在吴中,相关工作已经深入村落,“我们正在对村一级的土地情况进行摸底”,吴中分局相关人士介绍,而这在全国来说也尚属首次。

前述“千企升级”工程即是,通过调整优化产业结构布局、盘活存量土地、提高用地门槛等方式,倒逼资源利用方式转变和经济社会转型升级。在促进高起点产业规划与土地利用总体规划的有机衔接,积极引导新上项目向产业集聚区集中,土地资源集聚利用效应也因此得以显现。同时,吴中区制定4大类16向专项扶持政策,每年安排8000万元引导资金,对发展新兴产业、技术创新改造、节能减排等做出贡献的企业进行奖励。

在用地制度上愈趋严格,吴中国土分局坚持供地量与投资强度、产出效益、建筑密度和容积率等挂钩,合理设置产业准入条件,建立限额供地机制,把粗放型企业挡在门外。比如,内资工业项目注册资本每亩不低于300万元,外资工业项目注册资本每亩不低于50万美元。

一个数字可以佐证这种方式逐渐显现的效果,2011年,吴中区亩均固定资产投资由2007年的164.27万元/亩提高至2011年的566万元/亩。吴中分局提供的资料显示,预计到2015年,吴中区规模以上工业总产值突破2000亿元,新兴产业产值超1000亿元,单位工业用地税收贡献超15万元/亩,腾出工业用地4000亩。

“万亩集聚”培育现代农业

三大重点工程的最后一项“万亩集聚”工程,主要是大力推进万亩现代农业示范园区建设,加大土地整治盘活力度,也为改善生态环境,“生态这一块,苏州各个地方都在搞,都有特色”,前述负责人介绍,现在土地越来越少,通过这项工程来复垦土地,严控耕地。

“万亩集聚”工程涉及总面积39.19平方公里,已完成各类复垦项目84个,复垦土地总规模达1.7万亩,新增耕地约1.2万亩,全区农业的组织方式、形态布局、综合效益等实现新突破,助推了城乡一体化改革发展综合和配套试点改革。

据介绍,主要是通过优化培育集中连片现代农业;全面打造内涵式发展资源平台;严格强化耕地保护责任落实三项措施来具体实施。

通过退宅还田、归并农村居民点、实施独立工矿用地复垦整治和对农用地的田、水、路、林进行综合整治。同时积极开展“万顷良田”建设工程和城乡建设用地增减挂钩工作,建成了大面积连片的高标准农田,吴中区走出了一条集约程度高、经济贡献大、带动作用强的内涵发展之路。“仅保护耕地这一块,每年落实区级生态补偿专项资金3500万元,建立健全了基本农田生态补偿机制”,上述人士介绍。

如今在环太湖沿线,可以看到已集中成片的5万亩良田,形成了以金庭、临湖、澄湖粮油种植区为代表的大面积连片高标准农田。“种植得到恢复,老百姓也获益”,这位负责人说。